岁月无语,惟石能言。

位于山西大同西郊武州山南麓的云冈石窟开凿于北魏,现存主要洞窟45个,大小窟龛252个,石雕造像59000余尊。

作为中国唯一由皇家打造的石窟,云冈石窟见证了中外文化、中国少数民族文化和中原文化、佛教艺术与石刻艺术的一次次“握手”,堪称一部刻在石头上的史书。

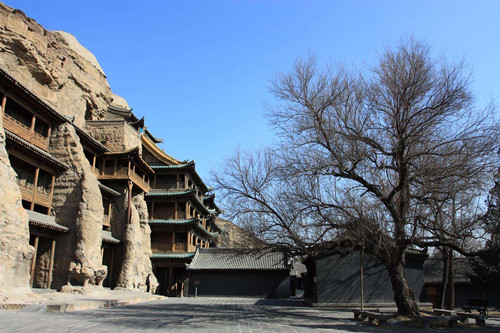

云冈石窟(图自大同市云冈区人民政府网站)

皇家石窟

云冈石窟的开凿,自始至终都由皇家一手操办。

西晋末年,群雄并起,逐鹿中原,兴起于东北大兴安岭地区的鲜卑族成为漠北最强大的部落联盟。公元398年,鲜卑人拓跋珪击败后燕正式称帝,定都平城(即今山西大同),史称北魏。

拓跋珪既好黄老,又读佛经,曾下诏修建佛塔、佛殿、讲堂和禅室。此后,北魏的几代皇帝大都崇尚佛教,从而使平城成为北方佛教中心。

公元460年,僧人昙曜向北魏文成帝提出凿窟雕佛的建议,并得到应允。在武州山的断崖上,昙曜亲自带领一众石工砸下了开凿石窟的第一锤。

《魏书·释老志》记载:“昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一,高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世。”这便是云冈石窟一期洞窟——昙曜五窟。

如今,学术界将这五所洞窟编为第十六至二十窟,位于石窟整体的西区东侧。洞窟里的佛像分别按照北魏文成帝、景穆帝、太武帝、明元帝、道武帝的形象塑造,雄浑大气,体现了中原传统的审美特征以及拓跋鲜卑的精神面貌。

昙曜之后,开凿还在继续。从465年到494年,石窟中区及东部又开凿了五组双窟及若干小窟。此期石窟平面多为方形,有的窟中央立塔柱;窟顶多雕平棊(一种建筑形式,即天花板),龛有上下重龛、左右对称式和屋形龛等;造像题材多样,大像减少,开始出现世俗供养人。

云冈石窟(图自大同市云冈区人民政府网站)

这是云冈石窟最为兴盛的时期,呈现出郦道元在《水经注》中描述的恢弘之势:“凿石开山,因岩结构,真容巨壮,世法所希。山堂水殿,烟寺相望。”

公元494年,孝文帝拓跋宏迁都洛阳,已开凿34年的云冈石窟作为皇家工程宣告结束。不过,民间仍在西部山崖上凿刻,又增添了许多不成组的中小窟。

伴随着迁都,云冈石窟逐渐衰落。至北魏后,历朝仅以修缮为主,未再有大项工程。

文明碰撞

云冈石窟中,处处可见不同文明碰撞的火花。作为都城的“文化名片”,云冈石窟汇聚了来自印度、波斯、希腊以及中原各地的工匠,他们带着各自的技艺与审美,共同完成了这幅宏大的艺术拼图。

“胡风”最鲜明的体现是造像的服饰与姿态。早期洞窟的佛像多身着“通肩式”袈裟,衣纹厚重密集,如同流水般覆盖全身,这种风格源自印度的犍陀罗艺术。

随着孝文帝推行汉化改革,石窟艺术逐渐“中原化”。第六窟的佛像开始身着“褒衣博带”式汉服,衣襟宽大、领口下沉、内外多层、胸前结带、下摆外扬、多褶多纹,更显文人雅士的儒雅气质。

音乐元素的雕刻则是多元文化的活化石。第十二窟的壁龛上,一群天宫乐伎正在演奏各式乐器:有来自波斯的竖箜篌、龟兹的五弦,还有中原的排箫与琴。他们有的踮脚旋转,有的屈膝弹奏,姿态与敦煌壁画中的飞天截然不同,更显刚劲有力,带着游牧民族的奔放气息。这些雕刻不仅是艺术作品,更是历史文献——学者通过比对乐器形制,还原出北魏时期“胡乐渐盛”的文化现象。

云冈石窟(图自大同市云冈区人民政府网站)

洞窟的建筑形制,也藏着文明交融的密码。第七、八窟作为双窟,窟门两侧雕刻着希腊式的柱廊,柱头却装饰着印度的莲花纹样;顶部的藻井图案融合了波斯的联珠纹与中原的云气纹,形成独特的“混搭风格”。

站在这些洞窟内,仿佛能看到印度僧侣、希腊工匠、中原画师围坐在一起,用手势比划着设计方案的场景。

经典洞窟

云冈石窟的45个主要洞窟,如同45本打开的史书,每一页都写满精彩故事。

第三窟是云冈石窟最大的洞窟,原设计为大型塔庙窟,但终北魏一代都未能完成。窟内北壁雕阿弥陀佛、观世音和大势至菩萨三尊像,即“西方三圣”。主尊阿弥陀佛高10米,面部圆润丰满,神态超然;两侧菩萨头戴宝冠,精美庄严。窟内留下了分割、揭取岩石的遗迹,是了解古代石窟开凿方法的珍贵实物资料。

第八窟又称佛籁洞,窟内的露齿供养菩萨别具特色。这尊菩萨像身高2.22米,戴“半月”花冠,长发由耳后披至两肩,身着紧身长裙,双臂挎着飘带。值得一提的是,菩萨面相丰润、细目长眉,含笑露齿,脸颊嵌一对酒窝,看起来活泼可爱、生动传情,被亲切地称为“萌菩萨”。

第九、十窟作为一组双窟,因后世施泥彩绘而异常绚丽。两窟同期开凿,采用前后室结构,前殿有仿木构建筑风格的立柱开间,窟门仿中国传统庑殿式建筑,装饰纹样丰富多样,包括团莲、飞天、缠枝忍冬纹等元素。窟内造像题材多出自《法华经》,后室主像分别为释迦牟尼和弥勒菩萨,南壁保存大量佛教因缘故事浮雕,反映了北魏时期佛教文化的传播与融合。

第十五窟为方形单窟室,以表现千佛题材为主,旧称“千佛洞”。这些象征释迦分身的十方化佛,排列有序,构图严谨。西壁雕刻有鱼鸟水藻,呈现出沙鸥翔集、鱼跃于渊的自然景致;下方伎乐飞天,天衣灵动,缥缈若仙,飞翔的态势与波动的水草,构成韵律谐合的画面。

云冈石窟(图自国家文物局网站)

从早期石刻中奔腾的草原雄风,到后期造像里流淌的中原雅韵,云冈石窟不仅镌刻着北魏鲜卑王朝从马背上的征伐到案牍前的教化的史诗长卷,更凝结着丝绸之路沿线文明相遇时迸发的璀璨星火。

这些沉默的石刻从未真正沉睡,它们以坚硬的质地守护着生生不息的文化基因,在岁月流转中始终跳动着文明互鉴的强劲脉搏。

来源: 中国新闻周刊 新华社 雅昌文博

南京学习在线——专注社区教育的公共平台