在2008年的北京奥运会上,女子射箭选手张娟娟获得个人赛冠军,成为我国首位射箭奥运冠军,打破了韩国独揽该项目金牌的神话。

作为世界上最古老的运动项目之一,射箭在我国拥有悠久的历史,既是远古祖先赖以谋生的手段,又与军事活动联系紧密。而作为君子“六艺”之一,射箭更是一种修身养性、培养君子风度的方式。

射箭是最古老的运动项目之一(图自图虫网)

源远流长

原始社会时期,射箭对于人类而言,是一项朴素的农业生产活动。在距今28000多年前的山西峙峪文化遗址中,考古学家发现了磨制的石箭头,表明古人类开始用弓箭猎取食物。

商周时期,青铜箭镞的大量使用,进一步提高了射箭水平。出土的甲骨卜辞表明,商代已设立了专管射事的官职或统率弓箭手的武官——射。

随着冶铁技术的发展,铁箭镞在汉代出现并逐渐代替青铜箭镞,攻击力更为强劲。在理论方面,包括李将军射法、魏氏射法等在内的八种六十九篇之多的箭法被《汉书·艺文志》所记载。

“武举制”是唐代首设的一项选拔与培养军事武艺人才的制度,9项测试科目中,仅射箭就占了5项,即长垛、马射、步射、平射和筒射。当时,妇女射箭活动也十分盛行,杜甫《哀江头》一诗中“翻身向天仰射云,一笑正坠双飞翼”,正是对妇女们射箭技艺的形象描绘。

到了宋代,射箭活动在民间普及开来。根据有关文献记载,在河北一带出现的“弓箭社”就有600多个,参加人员三万多人,算得上规模宏大的弓箭“俱乐部”了。

游牧民族十分善于骑射(图自图虫网)

元朝和清朝统治者都是善于骑射的游牧民族,对射箭尤为重视。清朝皇家每年秋季都要在木兰围场射猎,名为“木兰秋狝”,实际上是皇帝检阅军队以及娱乐的一种形式。

近现代,火器的普及使得射箭的军事意义逐渐消失,射箭逐步演变为纯粹的体育项目。虽然,我国按照国际规则举办现代射箭比赛较晚,但具有良好的群众基础,尤其是少数民族地区,每到节日都会举办射箭比赛。

文化内涵

射箭最初作为狩猎、军事训练的技艺,其文化内涵随着时代不断拓展,自周朝起发展出了宗教性和娱乐性的特点。

按照西周礼制规定,天子朝会群臣时要进行“大射”之礼,诸侯朝见天子时要进行“燕射”之礼,诸侯相会时要进行“宾射”之礼,士大夫相聚时则是进行“乡射”之礼。

可以说,在统治阶级组成的上层社会中,所有的宴会都离不开射箭礼仪。《礼记·射义》详细记载了射礼的程序与要求,有备礼、迎宾、开礼、配耦、纳射器、倚旌、诱射、一番射、二番射、三番射、旅酬、送宾等。

《周礼》中将“礼、乐、射、御、书、数”列为贵族成年男子必备的六种技能,其中的“射”便是射箭。当时规定,男子15岁就要开始习射,成年后要按不同等级在不同的场所继续练习射箭,尔后参加每年举行的不同等级的射箭比赛。

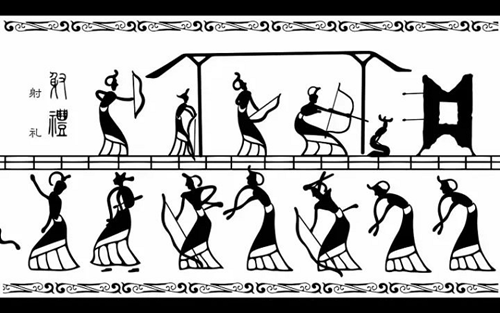

青铜器上的射礼拓片(图自光明日报)

《论语》有云:“君子无所争,必也射乎。”意思是君子没有什么可与别人争的事情,如果有的话,那就是射箭比赛。相传,孔子在“瞿相之圃”学习研究射箭时,围观的人挤得像墙一样,他还用射礼对弟子进行教育,提出“射以观德”。因此,“射”在古代不但是一种体育活动,更是一种修身养性、培养君子风度的方式。

及至魏晋南北朝,射箭成为正式的体育竞技类活动。《北史·魏宗室常山王遵传》曾记载:北魏孝武帝在洛阳的华林园曾举行射箭比赛,将一个能容二升的银酒杯悬于百步以外,19个人进行竞射,射中者即得此杯。最终,濮阳王顺喜获此酒杯,这当是我国历史上最初的“奖杯赛”。

唐宋之后,射箭形成了多元化的娱乐方式,诸如“投壶”“射柳”“木射”“狩猎”等。

“挽弓当挽强,用箭当用长。”射箭在我国历史上扮演着极其重要的角色,一直都是中国文化不可或缺的一部分。

来源: 西安日报 CCTV

南京学习在线——专注社区教育的公共平台