在中华文明的灿烂星空中,《诗经》与《楚辞》是两颗最为璀璨的星辰,它们共同构成了中国文学的源头。《诗经》是现实主义的长河,流淌着黄河流域的质朴与厚重;《楚辞》则是浪漫主义的星河,闪耀着长江流域的瑰丽与激情。

千百年来,《楚辞》不仅是一种诗歌体裁,更是一种文化符号,深刻影响了两千多年来中国文人的灵魂与风骨。

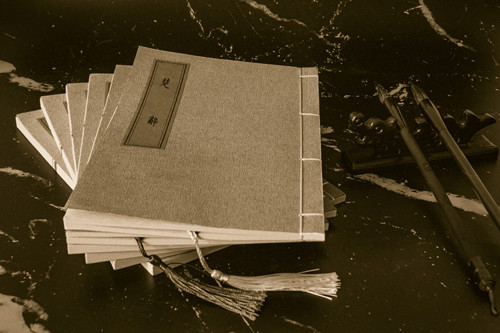

《楚辞》(图自图虫网)

浪漫情怀

《楚辞》的形成与楚地的地理环境、宗教信仰和民间习俗密切相关。楚国地处长江流域,山川纵横,湖泽密布,这种自然环境孕育了楚人丰富的想象力和神秘主义倾向。同时,楚地盛行的巫觋文化也为《楚辞》提供了独特的文化土壤,使其中的诗篇充满了人神交融的奇幻色彩。

与黄河流域《诗经》的四言体式不同,《楚辞》句式灵活多变,大量使用“兮”字等语气助词。这种文体上的差异,反映了南北文化的深刻区别:北方文化重礼制、尚实用,南方文化充满神秘色彩和浪漫情怀。

“楚辞”之名,最早见于西汉司马迁的《史记·酷吏列传》,最初泛指楚地的歌辞,后成为专指以楚国屈原的创作为代表的新诗体。屈原死后,楚地文脉绵延,追随者接踵而起,共同拓宽了楚辞的创作疆域。

屈原雕塑(图自图虫网)

至西汉,经学家刘向将屈原、宋玉的作品以及淮南小山、东方朔、王褒等人承袭模仿屈宋的作品汇编成集,计十六篇,定名为《楚辞》。东汉王逸为其作章句笺注,并增入己作《九思》,厘定为十七篇。这个十七篇的篇章结构,即成为后世通行本。

经典篇目

《楚辞》中,要数屈原的作品数量最多、质量最高,包括《离骚》《九歌》《天问》《九章》等篇目。

《离骚》是屈原的代表作,也是《楚辞》中最长的诗篇。它采用长短错落的句式,开创了浪漫主义先河,将现实与幻想、人间与天界融为一体。这首诗作于屈原被流放之后,是诗人政治理想破灭后的内心独白,表达了他“虽九死其犹未悔”的坚定信念和“哀民生之多艰”的忧国情怀。

《九歌》原是楚国民间祭祀鬼神的乐歌,屈原在此基础上进行了艺术再创作。这套组诗共11篇,描绘了各类神祇的形象和祭祀场面,展现了楚地独特的宗教文化和审美趣味。《东皇太一》中“吉日兮辰良,穆将愉兮上皇”,写出了祭祀天神的庄严场面;《云中君》中“浴兰汤兮沐芳,华采衣兮若英”,描绘了云神降临时的绚丽景象;《湘夫人》中“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予”,则抒写了湘水之神的哀婉情思。

湖北屈原祠(图自图虫网)

《天问》则是一部充满哲理探究的篇目,屈原在诗中一口气提出了一百七十多个问题。这些问题涵盖了自然科学、社会历史、神话传说等诸多领域,体现了屈原对知识的渴望和对真理的追求。其语言凝练而富有力量,节奏明快,以问的形式从一个问题联想到另一个问题,读来让人感受到一种强烈的思辨精神。

不朽影响

《楚辞》如同一颗文化的种子,在中国文学史上生根发芽,枝繁叶茂。

首先,汉代盛极一时的“赋”,直接脱胎于《楚辞》。其铺陈排比、辞藻华美的特点,都能在《楚辞》中找到源头,故有“骚赋”并称之说。

其次,《楚辞》中的诸多意象和故事,如湘夫人的传说、巫山神女的故事、端午节的起源等,都已深深融入中华优秀传统文化和民俗之中,成为民族集体记忆的一部分。

再者,历代画家以《楚辞》为题材创作了大量作品,如李公麟的《九歌图》、仇英的《九歌图》、文征明的《湘君湘夫人图》等。这些艺术作品在再现《楚辞》意境的同时,也丰富了中国的视觉艺术传统。

最后,《楚辞》塑造了中国知识分子的精神品格。那种“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的探索精神,那种“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的忧患意识,早已融入中华民族的文化基因。

湖北屈原祠(图自图虫网)

《楚辞》是一部古老的诗歌集,更是一片精神的沃土。今天,当我们吟诵“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”时,依然能感受到那份对时光、对生命、对理想的深切关怀与咏叹。

来源: 来源:中华读书报 中华书局

南京学习在线——专注社区教育的公共平台