民间故事,作为一种口耳相传的文化艺术形式,往往承载着一个民族的智慧和情感,寄托着劳动人民的朴素愿望和美好期许。

从神话传说到历史趣闻,我国民间故事主题丰富、类型多样、无所不包。通过了解和学习民间故事,我们不仅能够获得知识和乐趣,还可以继承、弘扬优秀传统文化,感悟到别样的文学魅力。

今天,让我们走进《周处除三害》的故事,思考人性中的善与恶。

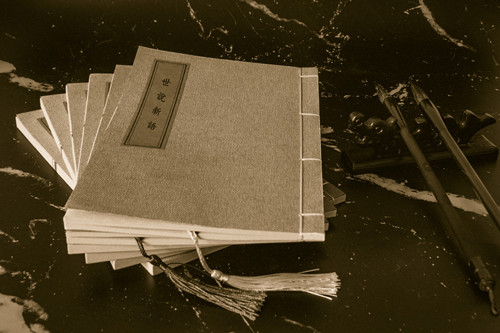

“周处除三害”的故事源自《世说新语》(图自图虫网)

浪子回头

“周处除三害”的故事最早见于南北朝时期的《世说新语》,唐代房玄龄修撰《晋书》时将此事写入《周处传》,确立了其在正史中的地位。

据这两本书记载,义兴郡(今江苏宜兴)人周处年少时身材魁梧,体力过人,武艺高强。同时,他喜欢驱马打猎,横行霸道,为祸乡里。

当时,义兴郡的河中有条蛟龙,山上还有只白额虎,都给乡民带来很大的困扰。大家就把蛟、虎和周处并称为“三害”,其中又数周处危害最大。

再后来,有人想出了个一石三鸟的主意:劝说周处去杀死猛虎和蛟龙,实际上是想让“三害”自相残杀。被怂恿的周处进山射死老虎,又跳进河里与蛟龙搏斗三日三夜,最终斩杀孽蛟。

前去多日未回,同乡人以为周处已经死了,高兴地庆祝了起来。而回到乡里的周处,听说大家为自己的死而互相庆贺,才明白自己竟然被人们如此厌恶。

周处斩杀蛟龙(图自图虫网)

周处羞愧难当,离开家乡寻求名士陆机和陆云的指点。陆云劝他说:“古人珍视道义,认为早晨听闻了圣贤之道,就是晚上死去也甘心。人就怕立不下志向,如果有了志向,又何必担忧好名声不能远扬呢?”

一句话点醒梦中人,周处从此改过自新,最终成为一位历史上有名的忠臣孝子。

贤臣良将

“周处除三害”这个故事,显然有戏剧性与说教意味,那么历史上真实的周处是怎样的呢?

实际上,周处出身名门,是一个贵族子弟。其祖父周宾为三国东吴咨议参军,后任广平太守;父亲周鲂为东吴名将,任鄱阳太守,赐爵关内侯。

随着东吴的灭亡,改邪归正后的周处先后被西晋朝廷任命为新平太守、广汉太守。广汉郡有很多陈年积案,周处到任后明察秋毫,短时间内解决了大量悬案。

因为是东吴降将,周处在朝廷中并不受待见。晋惠帝元康六年,关中地区发生叛乱,朝中官员上书推荐周处:“处,吴之名将子也,忠烈果毅。”

伏波将军孙秀知道周处此行凶多吉少,劝说他以老母年迈为由,不要出征。孙秀的建议遭到了周处的拒绝,他说:“忠孝之道,安得两全!既辞亲事君,父母复安得而子乎?今日是我死所也。”

周处最终战死沙场(图自图虫网)

果不其然,在没有粮草和友军支援的情况下,周处被迫以五千之兵向敌人发动进攻,最终战死沙场。周处死后,朝廷追赠其为平西将军,赐封孝侯,并下诏赡养其母亲到终老。

所以,《世说新语》里周处的故事,最为真实的是最后一句话,周处“终为忠臣孝子”。

历史遗迹

在周处出生及早年活跃的江南一带,尚存有不少与周处及其家族相关的历史遗存。

南京是东吴时期的国都,也是周处最早仕宦的地方。今南京市秦淮区老门东文化街区东侧存有周处读书台,为一略高出四周平地的高阜,形似土台。相传,此地为周处早年刻苦读书的地方,但其实是周处担任吴东观左丞一职时的住所。如今,此处仅存镌有“周处读书台”字样的石门楼一座和已改为民居的数十间房屋。

江苏省宜兴市是周处的家乡,这座城市有多处遗迹与周处家族有关。

今宜兴市内有一条蛟桥河,东至洑溪河,西至团氿(读作jiǔ),此河名称正是由周处斩蛟龙之处演变而来。据载,蛟桥建造于东汉年间,原桥早已不存,后人于蛟桥河与团氿交接处复建了一座单孔拱桥,以兹纪念。宜兴城南龙背山有“老虎墩”,据传为周处所杀猛虎的巢穴,后人在此地修建了一座射虎亭。

1953年春,考古工作者对宜兴精一中学内的墓葬群进行了发掘。这6座墓南北排成一列,其中一号墓发现有刻字的青砖,上书“元康七年九月廿日阳羡所作周前将军砖”。

江苏省宜兴市是周处的家乡(图自图虫网)

元康七年,即公元297年,与文献所载的周处阵亡年代相合,故认定一号墓为周处墓。考古专家推测,这一墓葬群应为周处家族墓葬,墓主还包括周处之父周鲂、周处之子周玘等,符合当时世家大族聚族而葬的习惯。

除此之外,周处家族墓不远处即是周王庙,是为纪念周处所建的祠庙。该庙始建于西晋元康九年(公元299年),原名周孝侯祠,宋绍兴年间赠庙额曰“英烈”,加封“武惠正应王”,称周王庙,历代均有修建。

来源: 南方周末 大众日报 中国青年报

南京学习在线——专注社区教育的公共平台