40年的时间,可谓弹指一挥间!40年的各种各样的变化经历让我触摸到社会前进的脉搏,40年的改革开放惠及了每一个国人的生活,使每一个国人感觉到幸福之门以开启,又将踏上一个新的征途。

南京作为著名的六朝古都,它有着六千多年的历史,是一座古老的文化名城。在过去的改革开放四十年了,南京一直响应着国家的号召,跟随国家的步伐不断地创新。终于南京城也从“丑小鸭”变成了“白天鹅”。看那宏伟的中山陵,热闹的夫子庙,美丽的玄武湖,繁华的新街口等等,就知道南京的变化了。本期所主要讲述的就是改革开放四十周年里,南京城关于地标、人民生活等令人印象深刻的变化。

上世纪八十年代,我国改革开放初期,南京最引人瞩目的重要文化工程当数秦淮风光带夫子庙景区的建设。这组规模宏大的古建筑群自建立以来便历经沧桑,几番兴废:东晋元帝咸康三年(337)建学宫,经宋仁宗景祐元年(1034)扩建而成夫子庙,是我国四大文庙之一。清咸丰年间毁于兵火,同治八年重建,抗日战争时大部分又为日寇焚毁,至“文革”再遭浩劫,早已面目全非,重建前的夫子庙只留有泮池和大照壁。

1984年,南京借着改革开放的东风,开始重建夫子庙。经过两年复建后,夫子庙初步展现出明清时的江南街市风貌。1986年,夫子庙重建后,热闹非凡。这一年,秦淮灯会开始恢复,引来大批参观团前来参观。

到了90年代,开始以夫子庙为中心点向外拓展。于是有了“十里秦淮”、有了游船画舫、有了美食一条街……秦淮开始逐渐变大,形成体系。1997年的夫子庙,美食一条街刚刚建成。第一代庙歌,带着浓重的港台风情,在南京长大的你,是否记忆犹新呢?2010年南京夫子庙获评国家5A旅游景区,是全国首个开放式国家5A级旅游景区。老门东、胡家花园、江南贡院等地也开始逐渐被修建。

如今的夫子庙秦淮风光带,集旅游观光、美食购物、科普教育、节庆文化等功能于一体,成为南京对全世界展示形象的靓丽名片。从“破得一塌糊涂”,到如今成为享誉世界的国家文化符号、旅游目的地,夫子庙景区近40年的变迁,也是我国改革开放40年历史的一个小小碎片。

新街口位于南京市中心,拥有百年历史,是中国著名的商业中心。它是南京最具代表性的标志,也是南京最辉煌的曾经和现在。30年前的新街口,在南京人的记忆里,还只是个十字路口。没有德基、大洋等摩天大楼,也没有中山像。有的只是一家一家的老字号,从长江路到中山东路短短几百百米,有曾经的茂林食品、大三元、百花市场、胜利影院……

改革开放以来,地区商贸业获得迅速发展,新街口逐渐演变为中国最具影响的商圈之一。在党的十八大后,新街口金融商务区奋力推动传统商贸业向现代商务商贸和金融服务业转型升级,逐步实现“华丽转身”。

如今,新街口的板块现有楼宇134幢,总面积310万平方米,核心区内云集了新百、中央商场、金鹰、苏宁等2600余家商业单位及多家省级金融机构。2017年,全国20大商圈最新排名出炉,新街口商圈排名第二;新一线城市“TOP5商圈”分值中,新街口商圈排名第一。

蜚声中外的秦淮灯会,从1984年至今,已连续举办32届,是唯一一个独立入选国家级非遗名录的灯会。它有着“天下第一灯会”和“秦淮灯彩甲天下”的美誉,是中国唯一一个集灯展、灯会和灯市为一体的大型综合型灯会,也是中国持续时间最长、参与人数最多、规模最大的民俗灯会。

历史上的秦淮灯会主要分布在南京秦淮河流域,20世纪以后主要集中在夫子庙地区,如今已扩展到“十里秦淮”东侧五里地段,核心区域包括夫子庙、瞻园、白鹭洲公园、吴敬梓故居、江南贡院、中华门、老门东、大报恩寺遗址公园及中华路、平江府路、瞻园路、琶琵路一带。

在2018农历新年,仅初一到初十八,就有570万人次的市民游客涌入夫子庙、老城南,在桨声灯影的浓浓年味中,赏花灯、品美食、过大年,感受着第32届中国·秦淮灯会的文化魅力。人海、灯海汇成金陵最具人气的繁华胜景和文化符号。

作为清末民初南京最大的私家花园,这是一座颇具江南园林特质的古典园林,有着“金陵狮子林”美誉,是一处文化底蕴深厚的兴旺之地。历史上,愚园历经战乱,园林几度损毁。20世纪后半叶,愚园倾颓毁坏,仅余四、五处遗构。园内假山皆无,棚屋满园,原有景观荡然无存。

进入21世纪,国家对文化遗产的保护愈发重视。2011年5月愚园启动复建。在复建过程中,保持园内原有的结构布局、历史风貌、空间尺度。园内花墙、假山等处严格按照历史照片重建,全力还原愚园历史风貌。

短短几年,经过资深专家、能工巧匠精心地设计和构建,愚园涅槃重生。2016年5月1日开放,愚园揭开面纱,正式开门迎客。

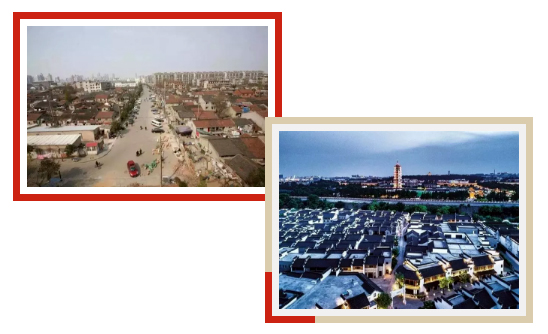

门东因地处古都金陵以南、中华门以东故称“门东”。这里曾是南京传统居民聚集地,自古就是江南商贾云集、人文荟萃的中心,走进老门东,曾经历史纵深感呼之欲出。

门东保存了大量历史建筑,保留了完整老城南街巷肌理,重建了明末清初戏剧家、戏曲理论家、文学家李渔的私家园林芥子园。如今,门东已经成为集历史文化、休闲娱乐、旅游景观于一体的文化街区。

2015年,获得国家级文化产业试验园区。日前,老门东成功上榜“南京十大新锐文化地标”,并摘得“南京十大历史文化地标”最佳网络人气奖!

对于改革开放,南京服饰的变化体现的最为直观。从七十年代的旧军装,八十年代的喇叭裤、蝙蝠衫,九十年代的哈日、哈韩到新世纪的混搭,人们的穿着发生了巨大变化。

40年前,在所有人的身上,绿、蓝、黑、灰颜色的衣服就是当下时装的主色调。可能稍微颜色亮丽一点的衣服根本没人敢穿,一不小心就会引来指责。而且在改革开放时期,人民生活水平有限,穿衣的数量也比较少。用当时的话讲,人们的衣着穿戴以艰苦朴素为主,其实还是供应紧张。

南京老百姓服饰的春天开始于1978年改革开放。随着经济的发展,一些西方的服饰随着进入中国的是现场并且形成了一种社会潮流,南京亦是。在上个世纪80年代初,戴蛤蟆镜、穿喇叭裤成为了一种大街小巷的时尚。随后,像“港裤”、“燕尾服”等各种新潮的服装相继涌现,让南京人们着实潮流了一把。 体形裤也流行了相当一段时间。当时特流行,凡是女生,无论年龄大小几乎都穿过几条。

到了21世纪,人民对服装诉求更多的是穿出个性,最好是独一无二的。服装的主要作用已经不再是御寒,而是一种个性魅力的展现。同时,随着改革开放的不断深入,中国服装的古风元素影响越来越明显,甚至已经走入寻常百姓家,成为日常服饰。

有一句话叫“民以食为天”,可以说人们将“食”作为生活的最低标准,同时人们也将“食”作为生活的最高追求和享受。记得在一个小品里,一位老爷爷向他的孙子讲述粮票的故事。可见粮票是当时解决温饱的重要物品。因为生产力水平不高,物质供应紧张,需要用票证限制人们的购买力(包括粮票、油票、肉票、糖票等)。一直到八十年代,粮票还在使用。而自20世纪90年代以来,粮食供求开始走向市场,粮票消亡成为了历史的必然。如今这些时代象征已经成为收藏家手里的珍品。

今天,南京人民的物质生活已经极大地丰富了,菜场、超市、大卖场,琳琅满目的食品应有尽有。人们对于吃的要求也越来越高,不仅要“吃好”,还要吃得健康,科学卫生观念深入人心。人们讲究营养均衡,粗细搭配,口味清淡,要多吃蔬菜水果,少吃高脂肪高胆固醇的食物。以前因粮食不够用来充饥的野菜、粗粮,如今却成为餐桌上的健康食品。食,已经不单单是生活的温饱品,渐渐变成了一门艺术,一门文化。

在改革开放的初期,由于自行车,三轮车的引进改变了人们的交通方式,取代了较为古老的人力车(黄包车),马车,成为的人们出行和货运的首选。到20世纪80年代,随着公交线路和规模的日益扩充,人们的出行方式从单一的骑自行车过渡到了乘坐公共交通工具。公交车开始普及,成为南京城中主要的交通工具。

进入21世纪,随着社会经济的飞速发展,全国道路交通建设的大力完善,城市发展空间与发展潜力不断延伸,人们的出行方式产生了日新月异的变化。更为多样、便捷的出行方式可供我们选择。南京由过去的以步行和自行车为主要代步工具到现在的私家车、动车、地铁等。还有了方便的高铁、轮渡、长江隧道、禄口机场等。改革开放40年来,南京居民出行方式发生着巨大进步。

南京作为江苏省的省会城市率先步入了数字时代。家电和电脑网络的普及,改变着生活的方方面面,科技化生活实实在在,不再是少数人的时尚。

在过去的改革开放四十年里,科技的进步和普及,深刻影响和改变着城市居民的生活方式及生活观念。市政基础设施的建设和不断完善,带给南京市民更多的实惠。自动化程度越来越高的洗衣机、微波炉、吸尘器、电烤炉等家用电器的普及,以及生育子女数的减少,使家务劳动强度大为降低,城市居民的家务劳动时间明显缩短。 手机、呼机、电脑、金融卡的普及应用,直接改变了城市生活的节奏,提高了市民的工作和生活效率。

传统的寄信、发电报和电传方式,正被E-mail、手机等现代通信手段代替,人际沟通和信息交流变得更快捷、有效。过去,一封信跨越太平洋寄达美国要1个月时间,而今电子邮件只需要几秒钟。现在写信、发电报的人越来越少,导致电报业务萎缩。而在这之前,有百年历史的电报汇款也已经在我国全面退休。网络生活不再神秘,上网再是一种时髦,而是人民生活、工作的现实需要。电子商务、电子银行、电子货币、网络学校等日益普及,网上订票、购物、咨询等服务项目无所不能,极大方便了人民生活。

来源:

南京学习在线——专注社区教育的公共平台