汉字,作为世界上最古老的文字体系之一,历经数千年的演变,从神秘古朴的甲骨文,到雄浑大气的篆书,再到飘逸灵动的隶书,最终沉淀为一种我们今日最熟悉、使用最广泛的字体——楷书。

楷书是汉字发展史上最成熟、最稳定的字体,被誉为“汉字正统”。它彻底定型了汉字的笔画与结构体系,成为后世千年的标准书写字体,更在书法艺术中占据核心地位,承载着汉字的实用价值与审美追求。

图自图虫网

规范定型

楷书的形成并非一蹴而就,而是汉字书写追求简便与规范双重需求的必然结果。

东汉末年,隶书虽仍是官方字体,但为进一步提高书写效率,民间开始出现简化隶书的趋势。此时的文字逐渐摆脱隶书“蚕头燕尾”的波磔,将方折笔画变得更圆润,结构从宽扁趋向方正。三国时期的钟繇是这一阶段的代表人物,他的《宣示表》《荐季直表》虽仍有隶书痕迹,却已具备楷书的雏形,被后世尊为“楷书鼻祖”。

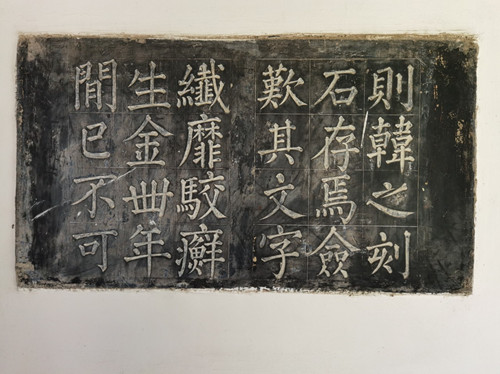

魏晋南北朝是楷书飞速发展的时期,北魏的“魏碑”楷书尤为耀眼。这些刻在石碑上的文字,风格多样,或朴拙雄强,或俊秀潇洒,充满了刀刻斧凿的金石味与不加修饰的生命力,代表了楷书艺术的一个高峰。

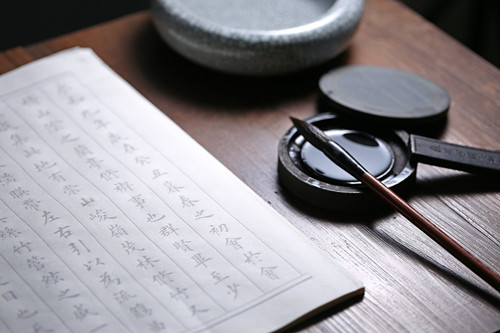

唐代是楷书发展的黄金时代,科举制度的推行对文字规范提出了更高要求。此时的楷书笔画精准、结构严谨,每个字的笔画长短、间距、重心都有严格规范,达到了标准化的极致。欧阳询、颜真卿、柳公权等书法家的出现,将楷书艺术推向巅峰,他们的字体成为后世学习楷书的典范,也让楷书彻底确立了汉字正统字体的地位。

图自图虫网

唐代以后,楷书虽不再有颠覆性变革,却始终保持活力。宋代楷书在规范中融入了文人意趣,如苏轼的楷书丰腴跌宕,黄庭坚的楷书舒展挺拔,打破了唐楷的森严法度。元代赵孟頫则回归魏晋风韵,楷书圆润流畅,兼具实用性与美感。

明清时期,科举考试中的“馆阁体”骨架就源于楷书,虽过于追求规整而略显僵化,但也推动了楷书在民间的普及。

楷书四家

楷书发展史上,唐代的欧阳询、颜真卿、柳公权与元代的赵孟頫被合称为“楷书四大家”,他们的字体风格各异,却均达到楷书艺术的巅峰,成为后世临摹的经典。

欧阳询的楷书被称为“欧体”,以险劲、严谨著称。他的字体笔画瘦硬挺拔,起笔收笔棱角分明;结构上追求“中宫收紧、四面舒展”,笔画向四周均匀延伸,既显紧凑又不失开阔。其作品《九成宫醴泉铭》中的字,看似险峻却重心稳固,被誉为“天下第一楷书”。

颜真卿的楷书被称为“颜体”,以雄浑、宽博为特色。他的字体笔画粗壮厚重,线条饱满有力,起笔藏锋、收笔回锋,给人以大气磅礴之感;结构上宽扁舒展,左右对称,重心平稳。颜真卿的楷书打破了欧阳询楷书“瘦硬”的风格,开创了楷书雄浑派的先河,体现了唐代盛世的雄浑气象。

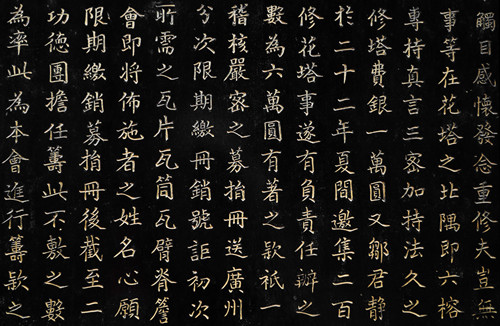

柳公权的楷书被称为“柳体”,以骨力、劲健闻名。他的字体融合了欧阳询的险劲与颜真卿的雄浑,笔画刚劲有力;结构上严谨规整,笔画搭配疏密得当,刚柔并济。其作品《玄秘塔碑》《神策军碑》,字字刚正,尽显风骨,深受后世推崇。

图自图虫网

赵孟頫的楷书被称为“赵体”,以圆润、流畅为特点。他的字体笔画圆润舒展,线条细腻流畅,少了唐代楷书的森严棱角,多了魏晋书法的灵动气韵;结构上匀称优美,笔画衔接自然,如《胆巴碑》《玄妙观重修三门记》规范又不失飘逸,兼具实用性与审美性。赵体融合了楷书与行书的笔法,书写便捷,适合日常应用,也成为后世楷书的重要流派。

时光流转千年,楷书仍是我们如今日常书写、印刷排版的主要字体,从课本、书籍到公文、标语,无处不在。它不仅是一种文字符号,更承载着汉字的演变历史与审美追求,以其规范、端庄的特质,成为连接古今汉字文化的核心纽带。

来源: 深圳市书法院

南京学习在线——专注社区教育的公共平台