爱情,是人类永恒的歌咏主题。在中国古典文学的宝库中,将这一主题描绘得最为细腻动人、波澜起伏的,当属元代王实甫的杂剧《西厢记》。

《西厢记》不仅仅是一部戏剧,更是一幅精工细描的古典爱情长卷。其中所蕴含的初恋的悸动、相知的喜悦与抗争的勇气,即便跨越数百年时光,依然能与我们今天的情感体验产生深深的共鸣。

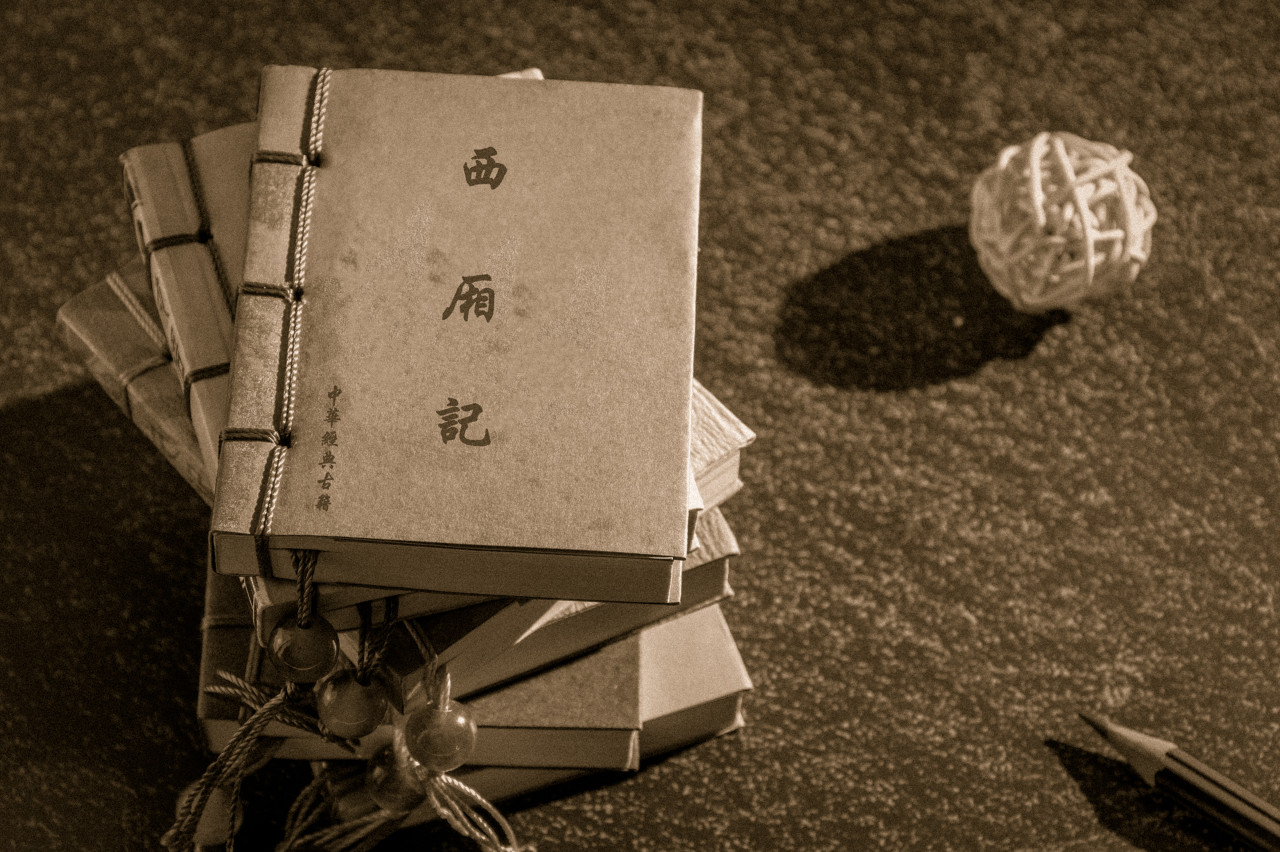

西厢记(图自图虫网)

源流演变

《西厢记》的故事并非凭空而来,其源头可追溯至唐代著名诗人元稹的传奇小说《莺莺传》。

在《莺莺传》中,元稹以“始乱终弃”的叙事基调,讲述了张生与崔莺莺的爱情悲剧——张生偶遇崔莺莺后一见倾心,通过红娘传书定情,却在功名利禄的诱惑下最终背弃佳人,将莺莺斥为“尤物”而非“佳人”。

此后,张生和莺莺的故事在民间不断流传演化,成为文人墨客吟咏、改编的热门题材。

《西厢记》是一部元杂剧(图自图虫网)

至宋代,晏殊在《浣溪沙》词中化用了《莺莺传》中的诗句“怜取眼前人”;苏轼《赠张子野》诗中有“诗人老去莺莺在”的句子,并注明是引用《莺莺传》之事。

金代,文艺家董解元以诸宫调的形式创作出《西厢记诸宫调》(简称《董西厢》),改编题旨和人物形象,首次将故事结局写为张生与莺莺私奔团圆,彻底扭转了原作的悲剧内核,在思想艺术上赋予西厢故事新的生命。

元代,戏曲作家王实甫在《董西厢》的基础上,吸收前代文学养分,对情节、人物与语言进行全面打磨,最终完成《崔莺莺待月西厢记》(简称《西厢记》)。后人为别于《西厢记诸宫调》,又称之为《王西厢》。

与《董西厢》相比,《西厢记》删减了冗余情节,强化了人物性格的逻辑性,展现出“愿天下有情人终成眷属”的主题思想,成为流传至今的经典版本。

情节跌宕

作为中国古代文学经典作品之一,《西厢记》体制宏伟、情节跌宕、形象鲜明、文辞华美,深受世人喜爱。

该作品以相国千金崔莺莺与书生张君瑞突破封建礼教的爱情为主线,辅以红娘的周旋、崔母的阻挠,形成环环相扣的戏剧冲突。

故事始于崔莺莺与张君瑞在普救寺偶遇,二人一见钟情,互相和诗生情。后叛将兵围普救寺,索要莺莺为妻。崔母情急之下许诺:能退贼兵者,愿以女妻之。君瑞挺身而出,救助崔氏一家后,却遭崔母悔婚。

山西运城永济市普救寺为故事的发生地(图自图虫网)

这时,侍女红娘的出现成为推动情节的关键。她打破主仆界限,奔走于崔、张之间,促成二人相会、相许、成亲;在崔母面前,以理据争,迫使崔母承认婚事。

最后,张君瑞赴京赶考,中状元后衣锦还乡,与莺莺团圆,终获美满结局。

人物塑造的成功是《西厢记》流传千古的核心原因。

书中崔莺莺和红娘两位女性形象的刻画可谓鲜活生动。莺莺打破了传统大家闺秀“足不出户、言不逾矩”的刻板形象,她的爱情从羞涩试探,到大胆传情,再到面对母亲阻挠时的坚定抗争,展现出封建礼教压抑下女性自我意识的觉醒。

红娘则兼具大胆的反抗精神与充沛的同情心,其机智、勇敢与侠义,不仅是连接男女主角的桥梁,更代表着民间对自由爱情的朴素向往与支持。

千古回响

《西厢记》的思想价值,在元代乃至整个封建时代都具有突破性意义。

在“父母之命、媒妁之言”的封建婚姻制度下,王实甫首次明确将“爱情”作为婚姻的核心基础,旗帜鲜明地反对门第观念与礼教束缚。

其“愿天下有情人终成眷属”的思想表达,不仅是对张生和莺莺爱情的祝福,更成为后世无数人追求婚姻自主的精神旗帜,打破了此前文学作品中“发乎情,止乎礼”的保守基调。

在文化艺术上,《西厢记》堪称元杂剧的典范之作。其语言既富文采,又不失本色。

《西厢记》对后世文学影响深远(图自图虫网)

诗词意境融于曲中,营造出情景交融、诗意盎然的艺术氛围。一句“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞”,以秋日萧瑟之景写离人断肠之情,历来传诵不绝,成为千古绝唱;人物语言更具个性化,张生言语率真而略带书卷气,莺莺的唱词含蓄婉转,红娘则口语活泼、妙趣横生。如此“雅俗共赏”的语言风格,极大地拓展了元杂剧的受众范围。

如今,《西厢记》的影响已超越文学领域,渗透到方方面面。

从明代李日华的《南西厢记》到清代李渔的《风筝误》,诸多后世作品中都可见《西厢记》的影响痕迹;京剧、越剧、昆曲等地方剧种,也常将《西厢记》改编为经典剧目;近现代以来,《西厢记》在英、法、德等各国均有译本,影响所及,遍布全球。

月影婆娑,梵钟悠远,一卷《西厢记》,演绎着才子佳人的传奇。时光流转,《西厢记》以其深刻的思想、精湛的艺术,早已成为中国古典文学中不可逾越的高峰,温暖着每一个向往真挚情感的心灵。

来源: 中国文化研究院 新浪网 腾讯网 古诗文网

南京学习在线——专注社区教育的公共平台