在河西走廊西端,紧邻苍茫无边的库姆塔格沙漠,一道千米的断崖赫然矗立。崖壁之上,密如蜂巢的洞窟层层叠叠,这便是举世无双的艺术宝库——莫高窟。

莫高窟现有洞窟735个,保存壁画4.5万多平方米,彩塑2400余尊,唐宋木构窟檐5座,是中国石窟艺术的巅峰之作。

当风沙在空旷的戈壁呼啸而过,莫高窟宛如静默于时间之外的辉煌殿堂,默默诉说着千年丝路的光影流转。

坐落于断崖之上的莫高窟(图自敦煌研究院官网)

兴盛千年

莫高窟的开凿史,是一部跨越千年的文明接力史。

西汉建元三年(公元前138年),张骞奉汉武帝之命经河西走廊出使西域,被后世称为“丝绸之路”的通道就此打通。

在联通东西方文明的丝绸之路上,敦煌逐步成为“华戎所交一都会”,汉、匈奴、鲜卑、回鹘等多民族在这里生活,佛教也经此传入中原。

前秦建元二年(公元366年),僧人乐僔西行至敦煌,见三危山上突现金光万道,犹如千佛,于是在断崖上开凿了第一个洞窟。

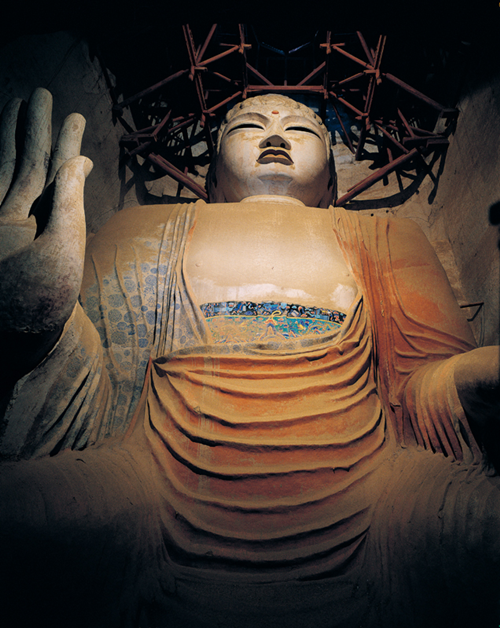

北魏时期,受崇佛造像风习的影响,莫高窟迎来第一次营建高峰。隋代和唐代前期,国家统一带来了经济繁荣,洞窟数量激增,建造规模和艺术水平都达到历史巅峰。工匠们在这一时期凿建的第96窟的“北大像”高35.5米,气势恢宏,成为莫高窟的标志性建筑。

第96窟的佛像(图自敦煌研究院官网)

唐代中后期至元代,敦煌地区的政权数次更迭,但莫高窟的修建并未中断。崇佛之风的盛行,使得达官贵族对旧窟时有修复,又屡开新窟。元代以后,伴随着丝绸之路的衰落,莫高窟的光芒逐渐黯淡,沉寂于大漠戈壁之中。

概括而言,莫高窟兴于十六国时期,历经北魏、隋、唐、宋、西夏而讫于元代,用千年时间完成了一场文明的接力,成为中国历史上延续时间最长、保存最完整的石窟群。

艺术殿堂

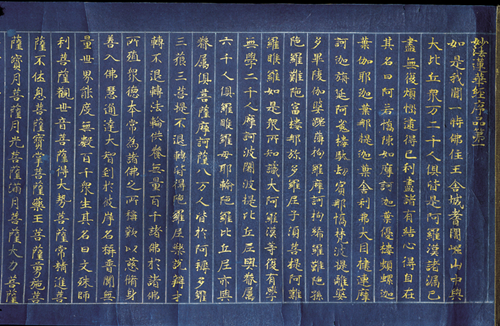

进入20世纪,道士王圆箓在莫高窟发现了藏经洞,数万卷4至11世纪的经书、绘画重见天日。此后,世界上兴起了“敦煌学”,莫高窟不再只是礼佛修行、祈福保平安的宗教活动圣地,而成为闻名于世的艺术殿堂。

壁画是莫高窟最具特色的艺术形式,从佛教故事、历史事件、宫廷宴乐到市井百态,无所不包。第156窟的《张议潮出行图》长达8 米,生动描绘了晚唐归义军节度使张议潮统军出行的盛大场景,骑兵、乐舞、驼队等画面一应俱全,堪称“唐代版《清明上河图》”。

而在技法上,莫高窟壁画展现了古代画师的无穷智慧,他们用矿物颜料调配出数十种色彩。其中,“敦煌蓝”取自阿富汗的青金石,“敦煌绿”来自波斯的孔雀石,历经千年依然鲜艳如新。“飞天”形象更是将东方美学推向极致——这些没有翅膀的仙子仅凭飘带的翻转就能展现轻盈灵动之态。

莫高窟的彩塑以泥质为主,辅以木骨或石胎,同样令人赞叹。工匠们一般先塑后绘,让佛像既有雕塑的立体感,又有绘画的色彩美。第259窟的“禅定佛”是北魏彩塑的代表,佛像双目微垂,嘴角噙着一丝若有若无的微笑,被学者称为“东方的蒙娜丽莎”。唐代彩塑则注重人体比例的精准,第130窟的“南大像”通过透视处理,让仰视的观众看到的佛像比例恰到好处,体现了“丈六金身”的庄严与亲和。

莫高窟所藏的唐代法华经(图自敦煌研究院官网)

较之壁画、彩塑,藏经洞出土文献更为珍贵,保存有经、史、子、集等经典以及众多宗教、地方文献。《归义军衙府酒破历》详细记录了213笔敦煌公务用酒的“流水账”。这份文献留下了诸多当时敦煌政治、经济、文化的细节,真实反映了东西方文化交流的繁荣昌盛。

经典洞窟

莫高窟的很多洞窟因独特的艺术价值成为经典之作,它们如同打开不同时代的钥匙,让人得以触摸历史的温度。

第285窟在北魏时期开凿,洞窟四壁绘制了印度、波斯、中原等多种文化元素的神祇,有印度教的飞天、波斯的神祇,还有中国的羽人,堪称“东西方神祇的大聚会”。

285窟窟顶为覆斗顶,莲花华盖式藻井,四周饰以卷草,垂幔铺于四披,藻井四角有兽头衔珠流苏。仰望窟顶,满天诸神,萦绕眼前,如登仙境。

始建于初唐的第96窟,窟外的九层红色木构窟檐依山而建,高达45米,气势磅礴,故而俗称 “九层楼”。窟内有一尊依山崖而塑的巨型弥勒佛像,高35.5米,早在唐代便有“北大像”之称。这尊塑像不仅是敦煌石窟中最大的一尊,在我国现存大型佛像中也位居前列——其高度仅次于四川乐山石刻大佛(71米)和四川荣县石刻大佛(36米余)。

第96窟的营造与落成,堪称莫高窟历史上的一次伟大创举。它不仅彰显了唐代前期高超的艺术与工程水准,更成为彼时国家强盛、社会安定、经济繁荣的生动见证,凝聚着一个时代的精神气象。

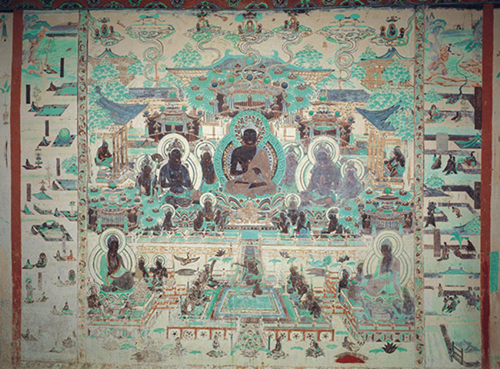

第320窟北壁上的壁画(图自敦煌研究院官网)

莫高窟第320号洞窟是盛唐时期的代表窟之一。洞窟建筑形制为覆斗顶殿堂窟,窟顶四披均画了千佛,西壁有一佛龛,北壁绘观无量寿经变,南壁绘说法图。

石窟正壁敞口型佛龛内现存的佛、弟子、菩萨塑像均为盛唐原作。最前方的两身菩萨像体态婀娜优美,肌肤细腻,饱满圆润,体现出唐人“风肌腻体、珠圆玉润”的审美风尚,让人切实感受到唐代造像的风韵,具有强烈的艺术感染力。

这些经典洞窟如同“艺术密码”,每一处线条、每一抹色彩都在诉说着古代匠人的智慧与信仰。如今,当我们站在洞窟前,触摸着冰凉的岩壁,仿佛能听见千年之前画师们研磨颜料的声响,感受到文明传承的厚重力量。

来源: 澎湃新闻 经济参考报 敦煌研究所

南京学习在线——专注社区教育的公共平台