在汉字漫长的演变史中,有一种字体扮演了至关重要的角色。它上承篆书的古朴,下启楷书的规范,通过简化字形、革新笔法,完成了汉字从古文字到今文字的关键转折。

这一字体就是隶书。它的出现不仅让汉字更易书写,更重塑了汉字的形态体系,成为影响后世千年的重要字体。

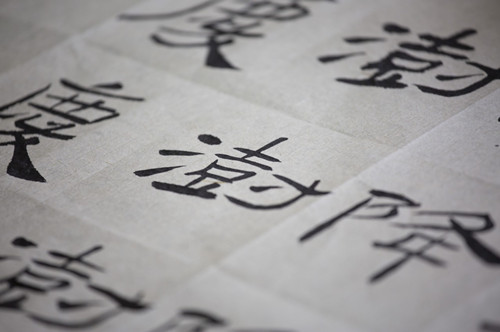

图自图虫网

字体革命

隶书,又被称为“八分”“左书”,其诞生源于基层的实践,是一场自下而上的书写革命。

相传战国末期,一位名叫程邈的县吏因罪被关押。他在狱中将当时民间流行的一种简化篆书进行整理、规范,创制出一种新的书体。因为这种书体是为了方便徒隶(下层官吏)使用,故称之为“秦隶”。

秦隶是民间与官府小吏的应急写法,未被纳入官方正式字体,但已具备隶书的雏形。如湖北云梦睡虎地出土的秦代竹简,上面的文字就是典型的秦隶,字形虽仍有小篆的影子,却已显露出简化、便捷的特点。

到了汉代,隶书迎来了黄金时代。经过长期的演变和艺术化加工,隶书在东汉中期完全成熟,形成了结体扁平、笔法讲究、波磔分明的典型风格,这便是“汉隶”。汉隶不仅用于官府文书,还被刻于石碑,题写于匾额,成为汉代的官方正式字体。

魏晋南北朝以后,隶书的地位逐渐被新兴的楷书、行书和草书所取代。尽管在唐玄宗统治时期,隶书曾短暂复兴,但总体而言仍处在一个衰落的阶段。

图自图虫网

直到清代,随着考据学和金石学的兴起,隶书才重新焕发生机。这一时期,涌现出了一批杰出的隶书书法家,他们创作的作品展现出了与汉隶截然不同的艺术魅力。

便于书写

相较于篆书,隶书在字形、笔法、结构上都实现了革命性突破,其特点鲜明,既兼顾实用书写,又蕴含艺术美感。

在字形上,隶书彻底打破了小篆“横短竖长”的修长形态,早期秦隶以宽扁为主,笔画向左右舒展;成熟的汉隶则趋向方正,字形大小统一,更符合书写与排版的需求。这种字形变化,使汉字在视觉上更显稳重,也为后续楷书的方正字形奠定基础。

在笔法上,隶书以“蚕头燕尾”的波磔为典型特征。横画起笔圆润如蚕头,收笔舒展似燕尾,充满动态美;将圆转线条改为方折笔画,转折处棱角分明,又保留部分圆转笔触,刚柔并济。

在结构上,隶书彻底固定偏旁部首的位置与形态,解决了篆书偏旁不定的问题,使汉字结构逻辑更清晰。同时,隶书删繁就简,去除冗余的象形部件,标志着汉字从具象符号向抽象笔画的彻底转变。

图自图虫网

值得一提的是,隶书最核心的价值在于实用。其笔画短而平直,笔法简单易学,普通人稍加练习就能掌握,极大降低了书写门槛。这种便捷性让汉字得以在民间广泛传播,不再是贵族与文人的专属工具,推动了文化的普及与发展。

汉碑精华

东汉是隶书的黄金时代,此时的碑刻艺术兴盛,留下了众多隶书名作。这些碑刻不仅是记录历史的载体,更是隶书艺术的巅峰之作。

《曹全碑》刻于东汉中平二年(公元185年),记载了郃阳县令曹全的生平功绩。其字体以秀逸著称,笔画纤细圆润,横画收笔轻盈上挑,竖画挺拔修长;字形宽扁对称,结构疏朗,给人以清新雅致之感,是汉隶中秀丽派的代表。

与《曹全碑》的秀逸不同,《张迁碑》刻于东汉中平三年(公元 186年),字体以古朴雄浑见长。它的笔法以方笔为主,起笔收笔棱角分明;字形方正厚重,结构紧凑,是汉隶中雄浑派的代表,尽显隶书的刚健之美。

《乙瑛碑》刻于东汉永兴元年(公元153年),记载了鲁相乙瑛请求为孔子后人设置官署的奏请与批复。其字体端庄规整,笔法严谨,遵照“蚕头燕尾”的波磔规范标准,充满庙堂之气,被认为是汉隶“规矩派”的典范,最能体现隶书的规范化特征。

图自图虫网

除了碑刻,汉代的竹简、帛书也保留了大量隶书墨迹,如居延汉简、马王堆帛书。这些文字多为民间日常书写,笔画随意自然,有的甚至带有篆书遗风,却更贴近隶书的实用本质,展现了隶书从秦隶到汉隶的演变过程,是研究隶书日常应用的珍贵资料。

来源: 兰州日报

南京学习在线——专注社区教育的公共平台