2025年,考古工作者在青海省玛多县扎陵湖畔海拔4306米的高原上,确认了一处新发现的秦代石刻——“尕日塘秦刻石”。

刻石全文共37字,用秦小篆书写而成,记载了秦始皇于三十七年(公元前210年)派遣“五大夫”前往昆仑山采药的历史事件,被誉为“矗立河源,补史之缺”的重要发现。

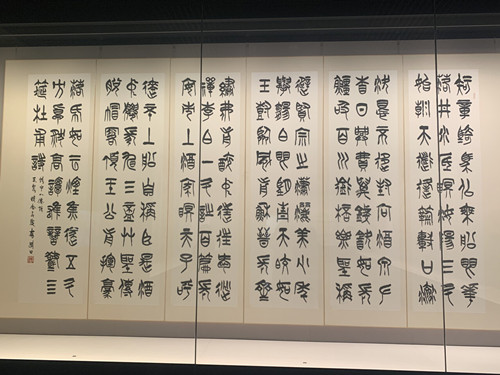

这一跨越两千多年时光的珍贵遗存,再次将我们的视线引向了一种形态古雅、结构匀称的字体——小篆。它是中国历史上第一个由中央政府颁布并强力推行的标准字体,也是汉字演进历程中的一座关键里程碑。

图自图虫网

统一文字

小篆的诞生,与一位彪炳史册的帝王——秦始皇嬴政有关。

在秦统一六国之前,中华大地处于“文字异形”的状态,同一个字在齐、楚、燕、韩、赵、魏等国可能有多种不同的写法。这种文字的混乱,严重阻碍了政令的通行、文化的交流与国家的治理。

因此,秦始皇统一六国后,推行“书同文”政策,命令丞相李斯牵头整理文字。李斯以战国时期秦国的文字体系为基础,对当时流行的大篆进行系统的整理、简化和规范,创制出一种全新的、标准化的字体。

为了推广这套新字体,李斯亲自书写了《仓颉篇》,与中车府令赵高所作的《爰历篇》、太史令胡毋敬所作的《博学篇》一同作为范本,颁行天下,令官民学习、使用。这套字体,就是后世所称的“小篆”(亦称“秦篆”),之前更为繁复的古文字则被统称为“大篆”。

图自图虫网

小篆的创造、书写和通行全国,在中国文字史上意义重大,助推了文化统一,适应了秦兼并六国后新局面的需要,也是大一统帝国制度设计的重要一环。

规范字体

相较于此前的大篆,小篆在字形、笔画、结构上都呈现出鲜明的 “规范化”特征,兼具实用功能与艺术美感。

小篆的字形以长方形为基本框架,比例大致横短竖长,且所有字的大小基本一致。无论是日常用字还是复杂的异体字,都被纳入统一的字形规范中,显得整齐划一,这也是“书同文”最直观的体现。

小篆的笔画以“圆笔”为主,线条粗细均匀,无明显的提按变化。它起笔与收笔处圆润饱满,不露锋芒;转折处均为圆转,无生硬方折,线条流畅如流水,既保留了大篆的含蓄美,又更显轻盈典雅。

在文字结构方面,小篆遵循“对称均衡”的原则,无论是左右结构、上下结构,还是独体字,都力求重心平稳、左右对称。同时,小篆还固定了偏旁部首的位置,让汉字的结构逻辑更清晰,极大地增强了文字的系统性。

图自图虫网

相比于甲骨文和金文,小篆虽然仍保留着一定的图画痕迹,但其象形程度已大大降低。它将汉字从复杂的图形中解放出来,朝着更加抽象、纯粹的符号系统迈进,奠定了后世汉字方块形态的基础。

代表作品

虽然小篆作为官方通用字体的时间并不长,逐渐被更便于书写的隶书所取代,但它依然为我们留下了许多不朽的经典。代表作品多与秦代官方文书、刻石相关,这些遗存不仅是研究小篆的珍贵资料,也是书法史上的经典之作。

《泰山刻石》又称《李斯碑》,是秦始皇东巡泰山时,传由李斯撰文并书写的石刻。碑文内容为秦始皇歌颂自己统一六国、治理天下的功绩,共222字,现存残石仅存10余字。其字体严格遵循小篆规范,字形修长,线条匀净,结构对称,堪称秦代官方小篆的“标准样本”。

《峄山刻石》同样传由李斯所书,内容也是歌颂秦始皇的功德,原碑已毁,现存为宋代复刻本。相较于《泰山刻石》,其字体更显圆润流畅,笔画清晰易辨,结构规整且不失灵动,被认为是学习小篆的 “入门佳作”。

《琅琊刻石》是秦始皇东巡时的另一处刻石,现存残石仅存86字。虽历经千年风雨侵蚀,字迹仍能看出小篆的基本风貌,是目前保存较完整的秦代小篆刻石之一,为研究秦代文字提供了重要实物依据。

图自图虫网

除了大型刻石,秦代的“权”(秤砣)、“量”(量器)上也刻有小篆铭文,内容多为秦始皇或秦二世颁布的统一度量衡政令。这些铭文更贴近日常应用场景,线条简洁实用,体现了小篆作为通用文字的普及性,也印证了“书同文”政策在民间的推行效果。

来源: 央广网 中国书画杂志

南京学习在线——专注社区教育的公共平台