一株药草,一缕药香,贯穿古今,汇就千年中医文化。自轩辕黄帝始,我国中医代代相传,凝聚了中华民族的博大智慧,包含着华夏子女的健康养生理念,实乃古代科学之瑰宝。

几千年来,中医通过长期的医疗实践及经验逐步形成了一套成熟的医学体系,可针对不同病因、病性与病位,采用针灸、推拿、拔罐等多种治疗手段,使人体得到康复。

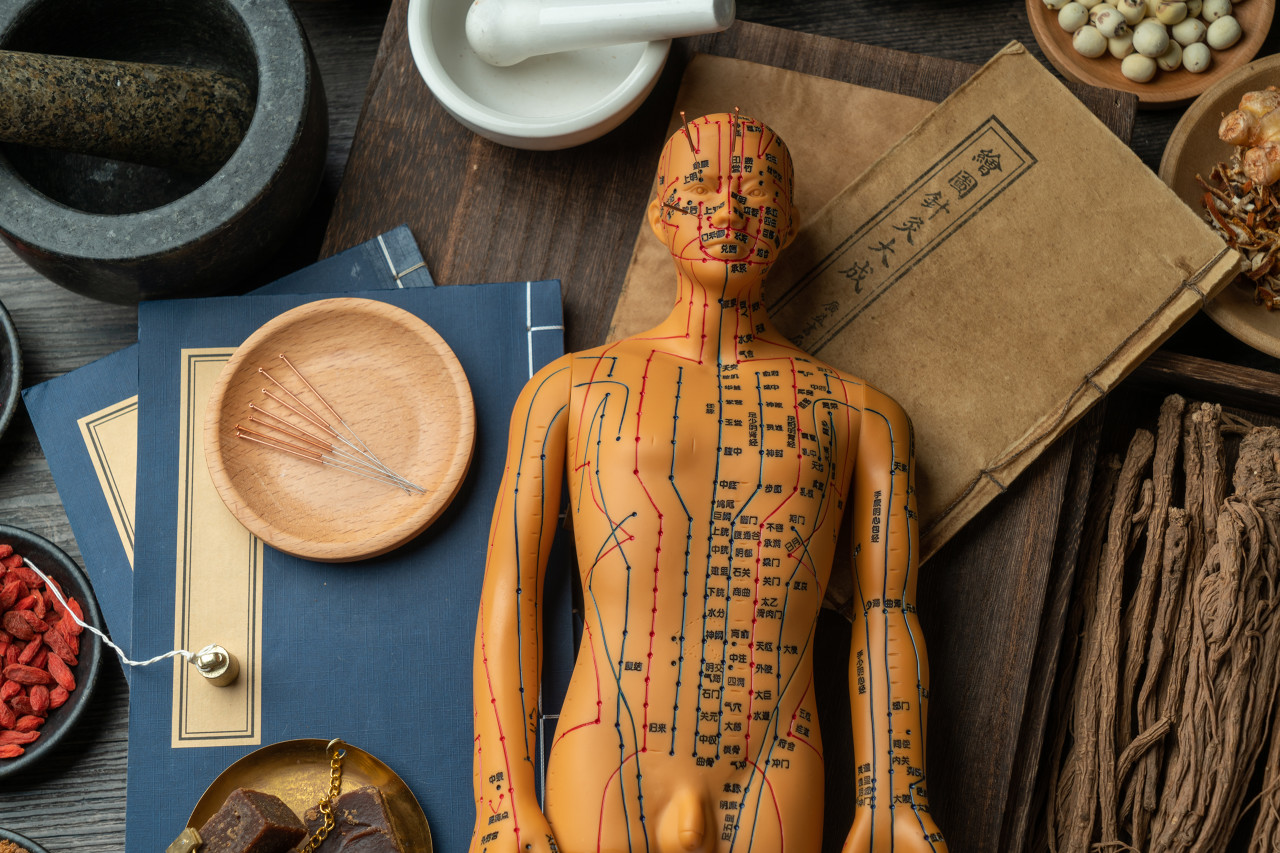

针灸,针法和灸法的总称,是我国中医特有的治疗疾病的手段。在具体临床应用中,针灸有广泛的适用症,疗效显著,操作方法简便易行,副作用少,为保障人们生命健康发挥了巨大作用。

针灸(图自图虫网)

针灸之术

针灸疗法,即利用针刺和灸法进行治疗。“针”即针刺,以针刺入人体穴位,通过补、泻、平补、平泻等手法的配合运用,以取得人体本身的调节反应;“灸”即艾灸,以火点燃艾炷或艾条,烧灼穴位,将热力透入肌肤,以温通经脉、调和气血。

相传,针刺治病起源于三皇五帝时期。据文献记载,人文始祖伏羲发明了针灸,他“尝百药而制九针”“尝草制砭”。这里的砭为砭石,是古时制作的较为精致、适合于刺入身体以治疗疾病的石器,也是针灸史上最早的针具。

随着社会进步,针刺工具不断改进,出现过不同形态与质地的工具,如竹针、陶针。夏商时期之后,由于工艺技术不断提高,针具逐渐发展至青铜针、铁针、金针、银针等,直到如今用的不锈钢针。

而灸法则是伴随着火的发明而产生。古人在生火取暖、烘烤食物、用火驱兽的过程中,常会不慎被火灼伤。人们发现,身体被烧灼后某部位的疼痛可以得到缓解或消除,故开始有意识地用火烧灼或烘烤,以达到祛病保健的目的,原始的灸疗方法也就随之而生了。

艾灸以火点燃艾炷或艾条(图自图虫网)

在实践过程中,古人对灸火的材料亦有所选择。起初,人们尝试用松、柏、竹、橘、榆、帜、桑、枣等八木作为热源进行施灸,但因其热度不易控制,极易烫伤人体,故逐渐被淘汰。

其后,人们基于艾叶易于燃烧、温度可控、气味芳香、来源广泛、易于加工、便于贮藏等特性,才开始确立以艾叶为主要材料,大大推动了灸法走向成熟。

千年发展

战国时期,《黄帝内经》的诞生标志着我国中医理论体系的初步形成。其中,书中的《灵枢》部分详细阐述了经络腧穴、针具、刺法及治疗原则等内容,为针灸的后续发展奠定了坚实的基础。

继《黄帝内经》之后,神医扁鹊所著的《难经》对针灸学说进行了相应的补充和完善。

至晋代,医学家皇甫谧潜心钻研了魏晋之前的针灸经验与相关著作,撰写成《针灸甲乙经》。书中记载了人体内三百余个穴位,并对各个穴位的适应症、针灸方法与常见病的治疗进行了论述,是我国现存最早的一部理论联系实际的针灸学专著。

针刺以针刺入人体穴位(图自图虫网)

隋唐时期,针灸蓬勃发展。著名医学家孙思邈提议可采用艾灸预防传染病,开创了艾灸器械运用的先河,并在其著作《备急千金要方》中绘制了彩色的“明堂三人图”,提出阿是穴的取法及应用。

宋代,国家医疗机构——太医局开设了针灸专科,针灸备受重视。针灸学家王惟一编撰的《铜人腧穴针灸图经》和制造的可进行针灸研究的铜人模型,更是成为后世针灸学习的宝贵教材。

明代,针灸理论研究更为深化丰富。《针灸大全》《针灸聚英》《针灸大成》等一批针灸著作相继问世,艾条温热灸、桑枝灸、神针火灸等新的灸疗方法层出不穷。

针灸在清初渐渐从兴盛走向衰退,发展陷入了停滞期。清末,道光皇帝下令严禁太医院用针灸治病,故而深得人心的针灸,只在民间流传。

近现代以来,我国高度重视中医事业发展,全国各地相继成立了针灸的研究、医疗、教育机构,针灸行业人才辈出。2006年,针灸被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,针灸医学得到前所未有的普及和提高。

应用指南

如今,针灸可用于内、外、妇、儿、五官、皮肤等科多种疾病的治疗和预防,其适应范围广,临床效果好,安全性高,是人们养生保健、减肥美容的重要手段。

患者在接受针灸治疗前,要保持心态平和、情绪稳定,避免剧烈运动,在饮食上不宜过饱或过饥,更不能空腹和饮酒。

艾灸治疗(图自图虫网)

在针灸时,患者可选择舒适、中正、放松的体位,体质虚弱的患儿及老人,刺激不宜过强,尽量采取卧位。若中途感到不适,出现疼痛、头晕、恶心、心跳过快等情况,需立刻告知医生,以便及时调整。

针灸治疗后,患者要注意合理休息,避免受凉,不可立即洗澡、洗头、游泳,不要外出吹风或吹空调,不可过度饮酒与食用生冷、辛辣、刺激性的食品。最好不要用手挠抓诊疗过的穴位和皮肤,以防感染。

针灸治疗通常要进行多次,故而患者需遵医嘱,注意观察疗后效果,定期复诊,切不能盲目追求过度的针灸方案,要依据自身的病情接受正规、可靠、安全的治疗。

银针穿穴位,灸火通经脉,针灸早已成为我国中医文化的特色名片,“针灸热”渐渐走出国门,走向全球,为人类的生命健康保驾护航。

来源: 光明日报 中国针灸学会 中医中药网

南京学习在线——专注社区教育的公共平台