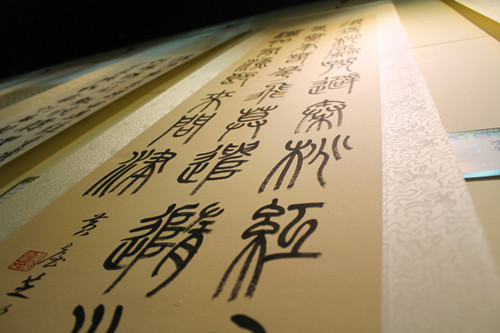

当我们今日提笔书写或敲击键盘时,使用的已是历经三千年演变的方块字。若沿着汉字的发展长河溯流而上,便会遇见一个气势恢宏、古朴雄浑的篇章——大篆。

大篆,是连接殷商甲骨文与秦代小篆的关键纽带。它上承远古文字的质朴形态,下启规范汉字的成熟体系,是中华文明早期的智慧与荣光。

图自图虫网

多种形态

广义而言,大篆是商周时代通行的、区别于小篆的古文字。这种古韵十足的字体,被大量保存在西周时期的青铜、石鼓、龟甲、兽骨上,文字也因刻写材料的不同,分为甲骨文、金文和石鼓文。

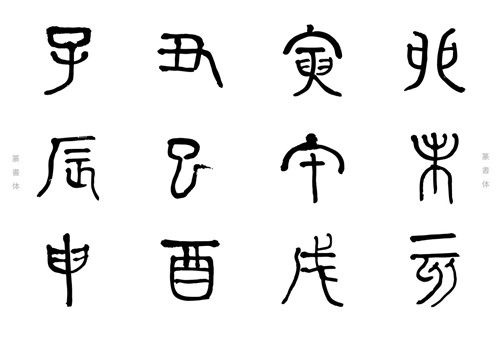

大篆的直接源头,可追溯至商代晚期的甲骨文。彼时的甲骨文已初步具备汉字“六书”(象形、指事、会意、形声、转注、假借)的造字逻辑,但字形大小不一,线条细瘦,且带有浓厚的占卜神秘色彩。

西周建立后,社会秩序趋于稳定,青铜铸造技术也迎来鼎盛期,文字的应用场景随之从龟甲兽骨转向青铜重器——这便是赫赫有名的“金文”。金文是大篆最主要、最典型的代表,在庄重肃穆的工艺要求下,逐渐形成了不同于甲骨文的独特风貌。

平王东迁后,周王室日渐衰微,诸侯争霸的局面开启。各诸侯国纷纷在青铜器上铸刻铭文以彰显自身实力,但因政治割据与地理隔绝,文字逐渐出现地域性差异,形成了各有特色的书风。如秦国继承了西周正统的篆体,严谨浑厚;而东方的齐、楚等国,则出现了字形修长、装饰性强的鸟虫篆。

“石鼓文”堪称这一时期大篆的巅峰之作,被后世尊为“篆书之祖”。现藏于故宫博物院的十件先秦石鼓,每只石鼓高约二尺、直径一尺有余,重近一吨,石上镌刻的 文字正是秦始皇统一六国前秦国使用的大篆。从书法史维度看,该石鼓文上承秦公簋铭文的古朴,下启小篆的规整,是汉字从大篆向小篆过渡的“活化石”。

图自图虫网

秦始皇统一六国后,推行“书同文”政策。丞相李斯等人以大篆为基础,通过简化笔画、规范结构,创制出整齐划一的小篆。

自此,作为主流字体的大篆完成了它的历史使命,逐渐退出日常书写舞台,但其艺术生命却得以永恒。

古朴自然

相较于后世规整的小篆与简约的隶书,大篆在结构排布与笔法线条上,始终散发着一种未经刻意雕琢的原始艺术魅力。这种魅力藏在每一处字形、每一笔线条之中,尽显早期汉字的灵动与厚重。

大篆的字形从不像小篆那般高度统一、严守长方规整的框架,而是带着“随性而为”的灵动,有的字宽扁舒展,有的字瘦长挺拔,大小不一、欹侧多姿。即便同一个字的内部结构部件,也安排得自由疏朗,看似随心所欲,实则暗含巧思,最终总能在整体上达成一种微妙的和谐平衡。这种“因字立形”的特点,让金文的庄重、石鼓文的洒脱都有了专属形态,透着活泼生动的自然意趣。

线条是大篆的灵魂,而“金石味”则是其线条最独特的标签。由于大篆多通过“范铸”或“刻石”呈现,线条显得格外粗壮、浑圆、饱满,厚重而扎实。大篆每一笔都“藏头护尾”,在起笔与收笔处隐去锋芒,中间行笔均匀有力,既藏着内敛的含蓄美,又透着不容小觑的力量感。在笔画转折处,大篆又极少用生硬的方折,多以圆转过渡,线条流畅如流水,富有弹性,仿佛轻轻一拉便能舒展,却又始终带着内在的韧劲。

图自图虫网

尽管大篆已脱离原始图画的范畴,成为高度符号化的文字,但仍保留了大量鲜活的象形痕迹。许多字拆开来看,宛如一幅幅简约的简笔画,如“车”字能清晰看到两侧的车轮与中间的车辕,“马”字则勾勒出马首的轮廓、竖起的鬃毛与迈开的马足。这种浓厚的图画性,让大篆在古朴庄重之外,更添了一份天真烂漫的童趣,也让后世观者在辨识文字时,多了一层探索远古意象的神秘感。

大篆,如同一位沉默的史官,用它那浑厚的线条,在青铜的铿锵与石鼓的坚韧中,为我们记录了先秦那个波澜壮阔的时代。它不仅是研究古代历史、语言、社会的第一手珍贵资料,更是一座巨大的艺术宝库,让后世的书法艺术皆可在此寻得根基与灵感。

来源: 海南日报

南京学习在线——专注社区教育的公共平台