在汉字的庞大字体家族中,有一种书体既保留了楷书的辨识度,又兼具草书的流畅性。它居于二者之间,如行云流水,生动而优雅,这就是——行书。

行书是汉字演变史上最具实用性与艺术性的字体之一,成为历代文人日常书写与艺术创作的首选,承载着汉字便捷书写与审美表达的双重需求。

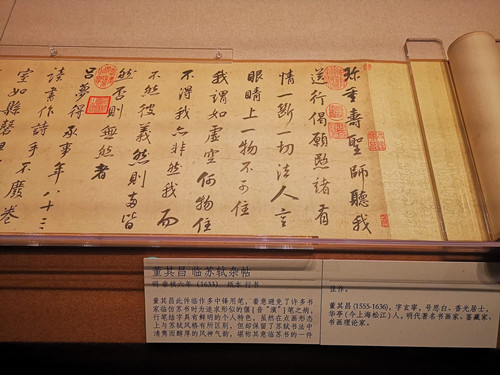

董其昌临摹的苏轼行书(图自图虫网)

书写起源

行书的诞生源于实用书写的需求。

彼时,隶书虽为官方字体,但“蚕头燕尾”的笔法在快速书写时颇为不便。于是,人们在日常的文书、信札中,不自觉地简化、连笔,一种书写更快捷、姿态更流动的“草写”隶书开始流行,这便是行书的雏形。

行书的整理与推动,普遍认为源自东汉晚期书法家刘德升。“行书”这一名称,最早见于西晋卫恒所著的《四体书势》,文中记载:“魏初,有钟(繇)、胡(昭)二家为行书法,俱学之于刘德升。” 唐代张怀瓘在《书断》中进一步阐释:“行书者,刘德升所作也。即正书之小伪,务从简易,相间流行,故谓之行书。”

魏晋时期,行书迎来初步发展。王羲之、王献之父子在继承前人的基础上,规范行书笔法,确立其“行云流水”的书写风格。王羲之的《兰亭集序》更是将行书艺术推向早期巅峰,被后世誉为“天下第一行书”。

唐代书法艺术繁荣,行书在楷书法度森严的影响下,形成了兼具规矩与灵动的成熟风格。颜真卿、柳公权、李邕等书法家,将自身楷书功底融入行书创作,让行书既有楷书的端庄结构,又有流畅的连笔气韵。

行书在宋元时期达到新高峰,于各种书体中逐渐占据主流地位。苏轼的行书丰腴跌宕,融入文人意趣;黄庭坚的行书舒展挺拔,笔画纵横捭阖;米芾的行书沉着痛快,笔法灵动多变;赵孟頫则回归晋唐风韵,行书圆润流畅。

被誉为“天下第一行书”的《兰亭集序》(图自图虫网)

明清时期,行书一方面继承宋元风格,另一方面又出现个性化创新。明代文徵明的行书温润秀劲,董其昌的行书疏朗空灵;清代傅山、何绍基的行书融入了金石气,风格独特。

纵观漫长的书史,篆书、隶书、楷书的发展都存在盛衰的变化时期,唯有行书长盛不衰,始终是日常书写与书法创作的主流字体之一。

代表作品

由于行书有体无法,又容易识辨,流传非常广远,书法大家们几乎都在行书领域留下了不朽的杰作。

东晋永和九年,王羲之与友人在兰亭雅集,乘兴写下了《兰亭集序》。全文324字,章法、结构、笔法十分完美,二十个“之”字变化多端,无一雷同;字形疏密得当,重心平稳,兼具楷书的端庄与草书的飘逸。《兰亭集序》因笔误有涂改的痕迹,更添自然意趣,被历代书法家推崇为行书的最高典范。

《祭侄文稿》是颜真卿为祭奠在安史之乱中牺牲的侄子而作的草稿,被誉为“天下第二行书”。书写时,颜真卿随情感起伏挥毫,笔画时而粗壮有力,时而急促顿挫;笔笔奔放,圆劲激越,诡异飞动,锋芒咄咄逼人,可使人看到行笔的过程和转折处笔锋变换之妙,是唐代行书的巅峰之作。

苏轼被贬黄州期间,恰逢寒食节,触景生情写下被称为“天下第三行书”的《黄州寒食帖》。该帖充分表现了苏轼的处变不惊,在人生艰难面前保持超迈优雅的君子风度,笔迹匀净流丽,锋实墨饱,字势开张,行距疏朗空阔,给人以“端庄杂流丽,刚健复婀娜”的审美感受。

米芾的《蜀素帖》写于蜀地所产的素绢之上,全帖书五言诗4首,共658字。米芾用正锋、侧锋、藏锋、露锋等不同笔法,使整幅字呈现正背偏侧、长短粗细,姿态万千,各得其宜,表现出的纵逸豪雄、痛快淋漓的特点。

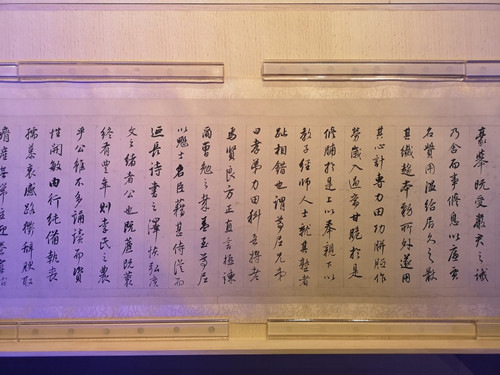

行书作品(图自图虫网)

赵孟頫的书法有浓厚的复古意味,但又能在出入古人之间,得以自出机杼,创造出一种笔画牵丝、结构润泽、借让精巧、形神兼得的雅媚秀丽书风。他所写的《兰亭帖十三跋》,深得王羲之书法的神韵,笔势流美、通篇畅达。

行书,这一汉字千年演变中绽放出的一朵奇葩,始于实用,成于艺术,最终成为一种独特的文化符号。那些照亮书法艺术星空的经典之作,是历经漫长岁月淘洗留下的艺术精髓,是中华民族对人类审美领域的独特贡献。

来源: 中国艺术报 新京报

南京学习在线——专注社区教育的公共平台