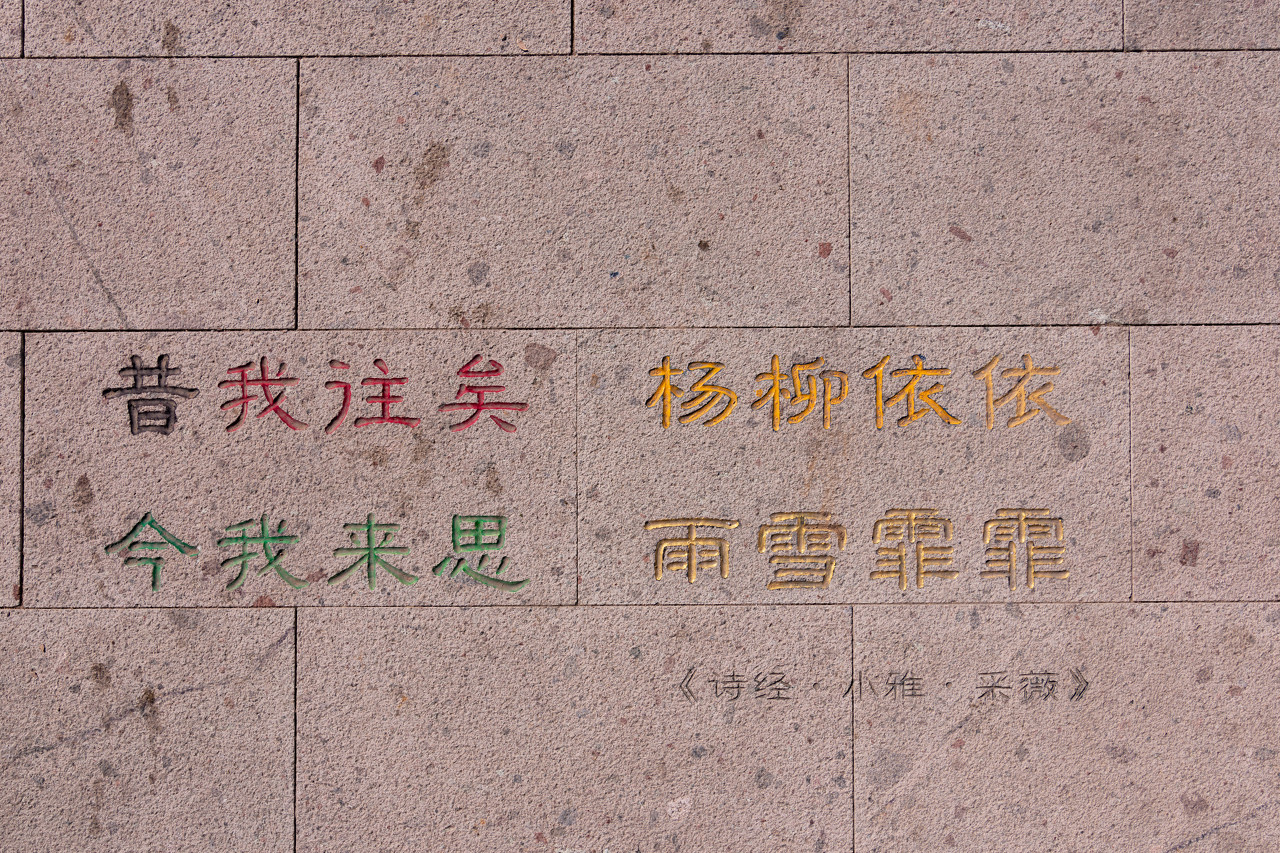

从“关关雎鸠,在河之洲”的深情吟唱,到“昔我往矣,杨柳依依”的流连徘徊,古老的歌谣仿佛时间的涟漪,自文明的源头荡漾开来,一圈圈拨动后人的心弦。

作为中国文学史上第一部诗歌总集,《诗经》是中华文脉的源头活水,承载着三千年前先民的生活图景与精神世界。其简洁优美的语言、真挚动人的情感,至今仍能跨越时空引发共鸣。

《诗经》(图自图虫网)

成书源流

《诗经》收录了自西周初年至春秋中叶的311篇诗歌,故又称“诗三百”。其中,有6篇作品仅存篇名而无文辞,为“笙诗”。

据载,《诗经》约成书于春秋中期,时称《诗》。孔子曾言:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪’。”司马迁亦曾提及:“《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。”

关于《诗经》的作者,绝大部分已经无法考证。

相传,周代设有采诗之官,常奔走于各地采集民间歌谣。官吏将反映人民欢乐疾苦的作品逐一整理,再交给太师谱曲演唱。周天子听后,得以观民风、施良政。

《诗经》是中国古代诗歌的开端(图自图虫网)

这些没有记录姓名的民间作品,语言质朴自然,充满生活气息,占据了《诗经》的多数篇幅。其余部分,则多出自周代贵族文人之手,文风典雅庄重,辞句雍容肃穆。

至西汉,《诗经》被汉武帝列为“五经”之一,成为官方教育的核心典籍,其传播与研究自此绵延不绝。

体例精要

整体而言,《诗经》是周王朝五百年间社会生活面貌的形象缩影。其中,既有庙堂祭祀的庄重颂歌,也有贵族之间的宴饮交往;既有民间田埂的劳者欢歌,也有关于爱情的悸动与哀愁。

在编排结构上,《诗经》按照音乐性质和内容属性的不同,可分为“风”“雅”“颂”三部分。

“风”,即“十五国风”,共160篇,主要涵盖古时周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑等十五个地区的民间歌谣。内容包罗万象,情感真挚生动,多反映普通民众的劳作、爱情、徭役与怨愤等真实生活。

“雅”,又分为《大雅》和《小雅》,共105篇,为周朝都城及其周边核心区域的乐歌,多为贵族文人所作,风格庄重典雅,句式整齐,用于朝会、宴飨等正式场合。

《诗经》是一部珍贵典籍(图自图虫网)

《大雅》的作品大部分创作于西周前期,侧重歌颂先祖功德、记述国家大事;《小雅》的作品诞生于西周晚年以后,内容更贴近个人生活,多为贵族宴饮、亲朋赠答、感时伤怀之作。

“颂”,包括《周颂》《鲁颂》《商颂》,共40篇,是用于宗庙祭祀的乐歌和史诗,内容神圣庄重。其文学性虽不比“风”和“雅”,却为世人了解上古时期的宗教信仰、祭祀礼仪和社会观念,提供了不可替代的珍贵材料。

艺术成熟

《诗经》之所以能穿越千年而鲜活如初,除了内容的丰富真实,更在于它确立了中国古典诗歌的基本审美范式,其开创并成熟运用的 “赋、比、兴”的艺术表现手法,对后世文学影响深远。

“赋者,敷也,敷陈其事而直言之者也。”赋,即直接叙述、描绘事物,抒发感情,是诗歌最基础的表现方式。

如《豳风·七月》,通篇以“赋”法,按时间顺序铺陈农事活动,虽不加过多修饰,但叙事的张力与情感的沉郁尽在其中;又如《卫风·氓》,女主人公从恋爱、结婚到被弃的经历,通过“赋”的手法娓娓道来,真切动人。

“比者,以彼物比此物也。”比,即比喻、比拟。通过形象的比喻,将抽象的情感或复杂的事物变得具体可感。

《诗经》艺术表现手法运用成熟(图自图虫网)

如《卫风·硕人》形容庄姜之美貌:“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉。”连用多个精巧的比喻,刻画出一位绝世美人的形象。

“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”兴,即引发、起兴。 它往往在诗的开篇,借助其他自然景物或生活现象,引出诗歌的主题和情感。

在《周南・关雎》中,诗人便是以 “关关雎鸠,在河之洲”起兴,进而联想到“窈窕淑女,君子好逑”,由景生情,情景交融,自然流畅,意蕴悠长,开创了中国诗歌“托物言志”的悠久传统。

三百余篇诗歌,记录着人类最本真的情感。《诗经》将先民们生活的欢笑与叹息、爱情的悸动与哀愁、劳作的艰辛与祈愿,谱写成一曲永恒的交响,为中华文明奠定了最质朴、最真诚的底色。

来源: 中国全史百卷本 牡丹江师范学院

南京学习在线——专注社区教育的公共平台